Muito trabalho, treinamento, disciplina e planejamento.

Nesta postagem vou exibir uma sequência de 2 vídeos desenvolvidos pela UEFA TRAINING GROUND a respeito do sucesso da Seleção Espanhola.

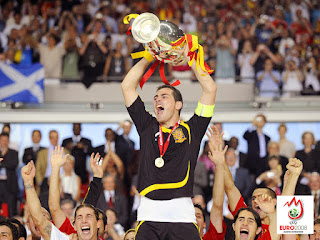

No período entre 1995 e 2010, a Espanha conquistou nove provas da UEFA, desde o escalão de Sub-16 até ao Sub-19, uma era na qual conseguiu também seis segundos lugares. Um sistema que produziu vencedores do Campeonato do Mundo, como Fernando Torres, Sergio Ramos e Andres Iniesta. Qual o segredo do sucesso de Espanha? Perguntamos isso mesmo aos principais responsáveis da RFEF para tentar perceber.

Neste 1º vídeo alguns dos responsáveis pelo sucesso do futebol espanhol foram entrevistados, confira no link:

http://pt.uefa.com/trainingground/grassroots/features/video/videoid=1634980.html?autoplay=true

http://pt.uefa.com/trainingground/grassroots/features/video/videoid=1634980.html?autoplay=true

No 2º video é observado o investimento nas seleções de base da Espanha a garantia do sucesso no futuro.

Na segunda parte da investigarão do UEFA Training Ground sobre o êxito das seleções jovens da Espanha, falamos com algumas figuras importantes envolvidas no processo e descobrimos como os mais novos são ensinados desde cedo e praticar determinado estilo de jogo e a porque estão confiantes de que o sucesso da seleção principal do país pode continuar por muitos anos.

Após observar estes vídeos fica claro o porque da obra de arte que vimos a poucos dias na Final do Campeonato Mundial de Clubes 2011.

Temos muito o que aprender, apesar de sempre sermos reconhecidos como o futebol arte, de excelente posse de bola, ficamos espantados ou melhor encantados com o que vimos.

O que nos falta? Será qeu chegaremos lá? Será mesmo que estamos muito longe do Topo?

O Brasil tem o que é preciso para voltar a estar no TOPO, basta apenas uma maior e melhor PROFISSIONALIZAÇÃO do donosso amado DESPORTO.

Fico por aqui, desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo Repleto de realizações, saúde e sucesso.

Grande abraço a TODOS!